Petite promenade dans l’art populaire du Rouergue

Petite promenade dans l’art populaire du Rouergue

par Bruno Montpied

J’avais mal aux pieds, je me faisais vieux, me disais-je. Descendu des plateaux de l’Aubrac que j’avais découverts avec émerveillement quelques jours plus tôt (penser à ses vastes étendues coiffées de nuages tellement fessus qu’on les dirait nourris aux tripoux et autres aligots, spécialités du pays…), j’avais décidé de faire étape à Saint-Côme-d’Olt, voire, si le gîte devait m’y faire défaut, de pousser jusqu’à Espalion. C’était bien un peu plus loin, mais il me restait quelques réserves jusque-là. Saint-Côme-d’Olt se révéla effectivement sans possibilité d’hébergement à prix modéré. J’étais las, et cette fatigue peut-être avant tout morale, me retirait tout dynamisme dans la « communication ». Je n’ai jamais eu de goût non plus au jeu du chat et de la souris, du genre des hypocrisies conventionnelles où l’on fait assaut de politesses tout en essuyant force rebuffades en attendant que l’autre se décide à vous gratifier d’une faveur au départ inespérée… Les rares individus rencontrés à Saint-Côme auraient mérité une patience et une endurance au-dessus des moyens dont je disposais en cette fin d’après-midi harassée. Ma fatigue, le dégoût devant l’allure désagréable que prenait mon destin de « dénicheur » en ces lieux, furent cause sans doute de ce que j’oubliai qu’habitait en cette bonne ville (à ce que m’avait signalé naguère Jean Estaque) un sculpteur populaire autodidacte, appelé Jouve, ancien vacher semblait-il… Ma curiosité était aussi émoussée que le reste, trop émoussée pour que ma mémoire puisse fonctionner suffisamment.

À Saint-Côme, je fis par contre halte devant l’église principale du bourg, construite par le même architecte que celui qui a édifié l’ancienne église d’Espalion où s’abrite aujourd’hui le musée Joseph Vaylet (voir plus loin) 1.

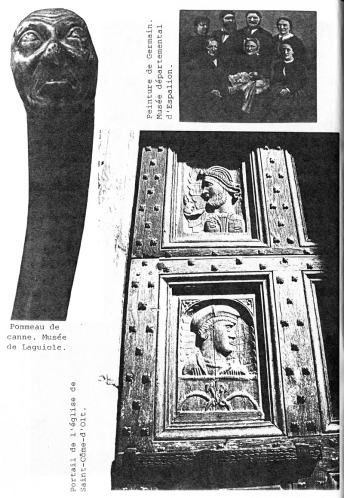

Ce qui me frappa d’emblée, ce ne fut pas le clocher flammé (en vrille, ce qui a été noté par Pierre Bonte dans un de ses volumes de Bonjour, Monsieur Le Maire), mais les portraits, tels des profils de médaille, qui étaient sculptés sur les portes de l’église, incontestablement naïfs, datés de 1532, et qui n’avaient rien à voir avec les décorations habituelles des églises romanes ou gothiques. Les personnages qu’ils représentaient n’avaient aucun rapport avec l’illustration pieuse habituelle, ils ressortissaient plutôt d’un registre profane (peut-être était-ce là des figures des donateurs, des mécènes…). La naïveté de ces portraits me requinqua instantanément. Ils s’éloignaient fort du langage certes stylisé mais aussi codifié et uniforme de l’art roman. Ils étaient modernes. On sentait ici une patte personnelle. On sentait l’ individu qui commençait à apparaître (réapparaître ?) dans l’histoire de l’art. En même temps, peut-être, que les prémisses du capitalisme dans l’histoire économique et sociale… La ferveur religieuse dans laquelle se noyaient les artistes le plus souvent anonymement depuis la période des Grandes Invasions jusqu’à la Renaissance n’autorisait pas d’écart en dehors des normes de représentation. ois portraits exprimant une sorte d’hommage à un autre être humain (le donateur) parlaient des hommes tout à coup, et c’est cela qui m’en rapprochait et qui me fait parler aujourd’hui de leur modernité. Ce portail de Saint-Côme est un premier exemple d’art populaire moderne 2.

Ces profils ressemblaient aussi à des graffiti en bas-relief qui auraient été non pas tolérés par l’autorité religieuse mais tout au contraire commandés par elle. Ils rejoignent d’autres exemples de sculpture populaire, celle des artisans bretons anonymes qui au même moment s’employaient dans les différents enclos paroissiaux à orner les sablières, les jubés, les retables des églises dont se couvrait la Bretagne fraîchement rattachée à la France chrétienne. Sculpture populaire bretonne à la naïveté et à la truculence teintée de paganisme qui est souvent bien réjouissante mais qui, malheureusement, n’a pas encore eu les honneurs d’un ouvrage qui lui rende tout à fait justice (en se centrant sur son contenu rabelaisien, humoristique, en rappelant ses analogies avec d’autres cultures ; je pense aux entrelacs vikings dont on croit reconnaître l’influence dans la petite chapelle de Saint-Nic dans le Finistère sud par exemple).

Ainsi remis en selle, je repris avec un surcroît de vigueur le bout de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui me restait à faire en direction d’Espalion.

Comme par enchantement, le hasard se remit à me faire des signes.

Débouchant sur un très beau chemin qui traversait le charmant village de Martillergues, à quelques centaines de mètres d’Espalion, je découvris une magnifique demeure rurale de l’ancien temps. Elle était protégée, semblait-il, par une croix de chemin fort naïve, malheureusement en voie d’écroulement définitif (combien de croix de chemin simplissimes sont semées à travers le Massif central ? J’en avais vu une, extraordinairement archaïque au cœur du causse Méjean, provoquant chez le spectateur une émotion brute d’autant plus puissante que le monument se trouvait isolé au milieu de l’aride, de l’ingrat causse ; c’était la croix du Buffre). La maison était belle. Mais son portail laissait voir en outre une inscription peu banale: « Au pacha sans harem ». L’original qui vivait là se faisait apparemment une gloire de son dénuement. J’appris plus tard à Espalion de Marc Lagaly que le pacha en question s’appelait Louis Cayssac et que, décédé très récemment, il a laissé une œuvre sculptée sur bois, divers tableaux en relief dont, par exemple, une grotte de Lourdes). Cela me rappela une ferme troglodytique que j’avais visitée naguère près de Denézé-sous-Doué dans le Maine-et-Loire, sur la porte de laquelle l’ancien propriétaire, vieux célibataire, avait écrit, en guise d’enseigne: « Au privé d’amour »…

Débouchant sur un très beau chemin qui traversait le charmant village de Martillergues, à quelques centaines de mètres d’Espalion, je découvris une magnifique demeure rurale de l’ancien temps. Elle était protégée, semblait-il, par une croix de chemin fort naïve, malheureusement en voie d’écroulement définitif (combien de croix de chemin simplissimes sont semées à travers le Massif central ? J’en avais vu une, extraordinairement archaïque au cœur du causse Méjean, provoquant chez le spectateur une émotion brute d’autant plus puissante que le monument se trouvait isolé au milieu de l’aride, de l’ingrat causse ; c’était la croix du Buffre). La maison était belle. Mais son portail laissait voir en outre une inscription peu banale: « Au pacha sans harem ». L’original qui vivait là se faisait apparemment une gloire de son dénuement. J’appris plus tard à Espalion de Marc Lagaly que le pacha en question s’appelait Louis Cayssac et que, décédé très récemment, il a laissé une œuvre sculptée sur bois, divers tableaux en relief dont, par exemple, une grotte de Lourdes). Cela me rappela une ferme troglodytique que j’avais visitée naguère près de Denézé-sous-Doué dans le Maine-et-Loire, sur la porte de laquelle l’ancien propriétaire, vieux célibataire, avait écrit, en guise d’enseigne: « Au privé d’amour »…

La maison du Pacha…

Je ne m’arrêtai pas et je descendis sur Espalion, les pieds et les jambes douloureux…

Le jour d’après, quelle ne fut pas ma surprise de constater que cette bourgade assez peu étendue n’en était pas moins pourvue de deux musées d’arts et traditions populaires… Ce qui me paraît un cas sans exemple… Le premier est un musée départemental avec des prétentions classiquement ethnographiques. L’autre est le musée Joseph Vaylet, déjà cité, qui lui ne prétend à rien du tout, étant pour tout dire un sympathique capharnaüm déguisé en musée d’art populaire régional où une chatte ne retrouverait pas ses petits.

Commençons par la visite du musée départemental du Rouergue, situé dans une ancienne prison dont l’architecture n’est pas sans imprégner l’état d’esprit des visiteurs. Voici ce que j’estimai digne de ne pas être oublié le jour de mon unique visite à l’été 1994…

Un tableau naïf représentant une famille à l’occasion d’un baptême, signé par un certain Germain, qui aurait été réalisé « aux environs de 1880 » selon le musée… Un deuxième tableau, dans une autre salle, non signé cette fois, est de toute évidence de la main du même peintre autodidacte du siècle dernier. Il paraît représenter les mêmes personnes que sur le premier tableau, ces personnages entourant le même bébé qui a, cette fois, le teint un peu plus verdâtre. Les deux peintures ont les mêmes teintes brunes et violacées, les visages ont des airs cubistes… Une salle était consacrée au bestiaire présent dans l’iconographie des églises romanes rouergates… En marge, mon attention fut attirée par des reproductions, exposées dans cette même salle, de dessins à la plume extraits de registres notulaires de notaires (d’un certain Pierre Galaubi par exemple, notaire à Naucelle vers 1487-1488), dessins qui sont de véritables fantaisies exécutées en marge de lettres, sortes de griffonnages machinaux, de dessins automatiques avant la lettre (au quinzième siècle). Ces « grotesques » tout en arabesques paraissent logiquement issus, en catimini, de l’écriture à la magnifique calligraphie virevoltante… À noter aussi une salle consacrée à la piété populaire, exposant des reliquaires en papier roulé (anticipant sur tant de reliquaires d’artistes modernes), des bannières de procession, des sous-verre naïfs, et plus particulièrement une photo montrant une statuette archaïque, très émouvante, d’une femme nue plongée dans un baquet et dont on ne voit que les seins et le nombril, statuette qui est placée usuellement dans une petite loge sous la statue d’une Vierge du dix-septième siècle dans la chapelle de Notre-Dame-du-Fraysse à Bournazel (Aveyron), Cette chapelle fut longtemps l’objet de cultes d’origine païenne (femmes enceintes) et de vœux consécutifs à une épidémie qui avait décimé le village en 1772.

Un tableau naïf représentant une famille à l’occasion d’un baptême, signé par un certain Germain, qui aurait été réalisé « aux environs de 1880 » selon le musée… Un deuxième tableau, dans une autre salle, non signé cette fois, est de toute évidence de la main du même peintre autodidacte du siècle dernier. Il paraît représenter les mêmes personnes que sur le premier tableau, ces personnages entourant le même bébé qui a, cette fois, le teint un peu plus verdâtre. Les deux peintures ont les mêmes teintes brunes et violacées, les visages ont des airs cubistes… Une salle était consacrée au bestiaire présent dans l’iconographie des églises romanes rouergates… En marge, mon attention fut attirée par des reproductions, exposées dans cette même salle, de dessins à la plume extraits de registres notulaires de notaires (d’un certain Pierre Galaubi par exemple, notaire à Naucelle vers 1487-1488), dessins qui sont de véritables fantaisies exécutées en marge de lettres, sortes de griffonnages machinaux, de dessins automatiques avant la lettre (au quinzième siècle). Ces « grotesques » tout en arabesques paraissent logiquement issus, en catimini, de l’écriture à la magnifique calligraphie virevoltante… À noter aussi une salle consacrée à la piété populaire, exposant des reliquaires en papier roulé (anticipant sur tant de reliquaires d’artistes modernes), des bannières de procession, des sous-verre naïfs, et plus particulièrement une photo montrant une statuette archaïque, très émouvante, d’une femme nue plongée dans un baquet et dont on ne voit que les seins et le nombril, statuette qui est placée usuellement dans une petite loge sous la statue d’une Vierge du dix-septième siècle dans la chapelle de Notre-Dame-du-Fraysse à Bournazel (Aveyron), Cette chapelle fut longtemps l’objet de cultes d’origine païenne (femmes enceintes) et de vœux consécutifs à une épidémie qui avait décimé le village en 1772.

Mais achevons la visite du musée départemental. Toujours dans la salle d’art populaire religieux, on peut remarquer un immense et singulier christ en bois, des ex-voto en cire, une croix en bobines de fil de fer peint en noir, etc. Enfin, à signaler une intéressante exposition temporaire qui se tenait à l’époque de ma visite sur les instruments de musique populaire bricolés ingénieusement à partir de matériaux naturels (sifflets, flûtes, percussions diverses avec des éléments végétaux… ).

Au musée Joseph Vaylet, se joue une autre musique… Un flou artistique et une excentricité passée de mode y règnent en maîtres. Excentricité désuète qui est à l’image du fondateur du musée, collectionneur maniaque, poète occitan, druide (écho sans doute de l’ancienne mission que s’était donnée l’Académie celtique sous le Premier Empire de sauvegarder le patrimoine folklorique au nom d’une idéologie nationalitaire ; cf. ce qu’en dit Jean Cuisenier dans son livre récemment paru, La Tradition Populaire,P.U.F.. Paris, 1995), félibre, et même majoral du Félibrige (ce mouvement fondé en 1854 par Frédéric Mistral et six autres intellectuels occitans se donnait pour tâche de maintenir et faire connaître la langue d’oc ; un majoraI était un rang hiérarchique)… Surtout. conscient des risques de disparition des dernières traces de la civilisation rurale rouergate à plus ou moins brève échéance, Vaylet eut très tôt l’idée de constituer un musée qui conserverait ces traces, ces centaines d’objets, témoins du folklore rouergat, qu’il accumulait dans le plus grand désordre chez lui. En fait, son désir est né pendant les années 40. Sa biographe, Marie-Paule Grégoire 3, signale qu’il reçut en 1943 la visite d’un « chargé de mission aux musées nationaux ». Le régime pétainiste, on le sait, encourageait à l’époque les initiatives visant à exalter les cultures liées au terroir, car il voyait dans le monde paysan une catégorie sociale que l’on pouvait présenter au reste de la population comme un modèle de Français « authentiques », aussi enracinés dans le sol que les plantes qu’ils faisaient pousser, caste mythiquement nourricière que le régime opposait à une caste de fantasmatiques parasites venus de l’étranger. Les cultures populaires ont longtemps souffert de ces interprétations nationalistes et totalitaires. La visite du délégué pétainiste ne porta apparemment aucun fruit puisque Vaylet n’ouvrit en effet les portes de son premier musée (installé dans son propre appartement) qu’en 1954. II y en eut finalement trois, et c’est le troisième qu’on peut visiter aujourd’hui. Ouvert dans ce qui est à la fois une ancienne église et une ancienne mairie, il lui fut offert par la municipalité et le département en 1976. C’est donc le musée d’un seul homme qui, bien que disparu à présent (Joseph Vaylet est né en 1894 et mort en 1982), imprègne encore fortement de sa marque l’atmosphère du lieu. Le désordre était assumé comme tel par le conservateur qui le mit plus d’une fois à l’honneur dans ses vers de mirliton. Il est à souhaiter que ce désordre et la désuétude de ce petit musée de province plein de trésors cachés se maintiennent durablement tant a de charme la visite dans ces conditions. Les visiteurs ont ainsi l’illusion d’exhumer eux-mêmes ces trésors…

Qu’y trouve-t-on ?

L’art populaire de soldats par exemple : boîtes à pharmacie, gourdes en bois ciselé, croix faites avec des balles (saisissante alliance du sabre et du goupillon !), douilles gravées de fines arabesques… Au détour d’un couloir, on tombe ensuite sur une collection de fers à repasser qu’aucune transition ne relie à ce qui l’a précédée. Puis une collection de minéraux rares ramassés en vallée d’Olt. Non loin, se dressent des bustes en bois naïfs sans indication d’origine. À l’entrée du musée, des vitrines exposent des centaines d’objets variés (inévitables sulfures !) et sont elles-mêmes surmontées d’autres objets, impossibles à examiner, placés trop haut, couverts de poussière… Dans cette même entrée cependant, se trouve sans conteste l’objet le plus étonnant du musée, une « chemise conjugale » en toile de chanvre ou de lin, d’aspect fort rugueux, du type de celles que revêtaient les paysannes d’autrefois (jusqu’à très récemment) pour dormir avec leurs époux. Pour dormir… et accomplir l’acte ! La chemise est percée d’une fente brodée au fil rouge en son pourtour et surmontée de l’inscription, elle aussi brodée en rouge : « Dieu le veut »4… De quoi sacrifier à la bagatelle avec entrain en somme… De plus, comme l’explique lui-même Joseph Vaylet dans l’opuscule qu’il a consacré à la chose (La Chemise Conjugale, historique et anecdotes, « vendu au profit du musée », 1985 ; à noter d’autres opuscules de Vaylet, assez réjouissants, comme La Bouse dans le folklore -Ed.Imprimerie du Sud-Ouest, Toulouse, 1977, et aussi La Dent dans le folklore, L’Âne dans le folklore, etc.), les chemises étaient si raides qu’il devenait fastidieux de les retrousser. Dès lors, on voit bien que la fente avait son utilité… Elle permettait aussi aux jeunes mères de mettre les pieds de leurs nourrissons au chaud quand elles allaitaient ! Vaylet relève dans son petit livre différentes locutions qui ont servi à désigner la particularité de cette chemise, comme « le trou du bonheur » (dans « les familles aisées du Maine-et-Loire »), ou le « carrefour des enfants perdus », toutes deux fort poétiques…

Les différentes salles du musée sont assez obscures. On a l’impression de se déplacer dans les cases de la mémoire, vaste marché aux puces. Entassement semé de méchants bouts de papier rédigés à la main, fantômes de légendes. Des quenouilles, des fuseaux à laine, des outils de tanneur, une roulette de dentiste à pédale paraissent là pour tenter un poète à la Lautréamont (« beau comme un parapluie et une machine à coudre réunis sur… »). Plus loin : des pièges à rat et à loup, un appareil à enfumer les abeilles, des reliquaires en papier roulé, des crucifix domestiques, dont un en os. Au détour d’un autre couloir, on tombe sur une petite peinture assez léchée représentant une femme très en chair (vénale ?) ; et puis, une applique sculptée à l’effigie d’un cerf, une couronne de mariée (les cornes comme conseil charitable avant le mariage ?), un ange, un faucon crécerelle empaillé, de vieux appareils photo, des phonographes, d’antiques machines à écrire, un plat à barbe avec, écrit au fond : « Ne confie à personne les fautes de ta femme : c’est cracher en l’air ». De nouveau des objets naïfs, des petites têtes dont un Napoléon (on sait la fascination qu’il a longtemps exercée sur les artistes populaires de toutes époques ; voir par exemple la statue que le sculpteur autodidacte François Michaud lui a consacrée dans son village de Masgot dans la Creuse), un battoir pour mariée (suite logique des cornes), un couple d’Adam et Ève (la malédiction originelle… ), un coffret à secret, un moine priant, une canne avec un serpent très récente (1988), des objets minuscules sculptés par des bergers, œuvres de patience (sabots, araires, bœufs attelés à une charrette, accessoires pour faire le fromage dans les burons, etc). On trouve aussi des pipes, des outils de fumeur et bien entendu les incontournables masques africains (mais pas de raton-laveur). Plus loin encore, une girouette. Au sein de la reconstitution d’un intérieur rouergat, encombré de vitrines bourrées de documents et de livres accumulés par Vaylet, on découvre un socle cubique qui supporte un clou rouillé. Une légende livre le fin mot de l’histoire: « Au musée / Qu’est-ce que ce clou? – C’est le peigne de Charles le Chauve ». On sourit et on passe. C’est alors un squelette sculpté dans le bois par un autre berger qui retient l’attention (le crâne est posé non pas sur un coussin mais sur un peigne à carder !). Dans une niche, on découvre une très belle statue naïve, représentant un Auvergnat aux dires de l’auteur du livre intitulé comme de juste Les Auvergnats, statue qui figure sur une photo de Robert Doisneau qui servit d’illustration à l’affiche d’une de ses expositions en 1978 au musée Nicéphore Niepce de Châlons-sur-Saône (sur cette dernière photo, en outre, on peut voir, posant à côté d’elle, Joseph Vaylet himself).

Terminons ce tour du musée forcément rapide en signalant qu’à l’étage se trouve une étonnante collection de bénitiers en porcelaine, albâtre, biscuit, la plupart très naïfs, ainsi qu’en faïence, bronze, verre soufflé, argent ou étain, provenant de Bretagne mais aussi d’ailleurs comme par exemple Nevers.

En sortant du musée Joseph Vaylet, vous pouvez, si le cœur vous en dit, aller jeter un coup d’œil au musée… du scaphandrier, qui le jouxte de façon totalement inattendue.

Bruno Montpied

Gazogène n°14-15

1.↑ Il s’agit de Salvannah, architecte plus connu pour la construction de la cathédrale de Rodez. Il construisit l’église de Saint-Côme de 1522 à 1532.

2. ↑Les historiens de l’art populaire du reste, Ernst Schlee par exemple, dans L’Art Populaire en Allemagne, Office du livre, Fribourg, 1980, s’accordent à faire débuter ce que l’on appelle l’art populaire au seizième siècle.

3. ↑Marie-Paule Grégoire, Joseph Vaylet, majoral du Félibrige. Éditions Musée Joseph Vaylet, Espalion, 1981.

4. ↑ À signaler que dans le livre de Jacques Dubois et de Robert Doisneau, Les Auvergnats, où une photo de Doisneau montre la dite chemise, les auteurs jugent « l’authenticité » de l’inscription « douteuse »…