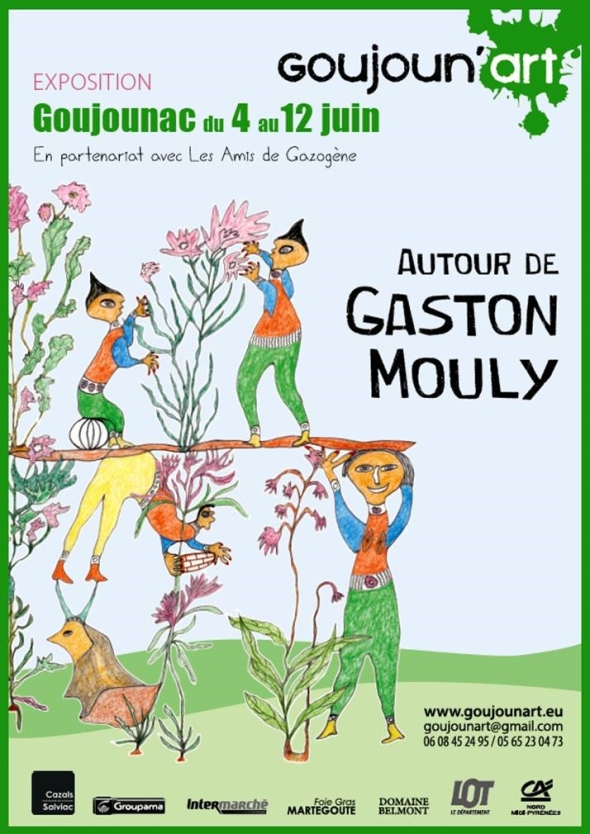

Gaston MOULY à Goujoun’ART

L’association « Goujoun’ART », l’association « Les Amis de Gazogène »

et la municipalité de Goujounac ont le plaisir de vous convier à l’exposition

AUTOUR DE GASTON MOULY

du 4 au 12 juin 2016

Entrée libre et gratuite

Lieux d’exposition ouverts :

Samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lundi à Vendredi : de 14h à 18h

Contact :

www.goujounart.eu

goujounart@gmail.com

06 08 45 24 95 / 05 65 23 04 73

Liabeuf : les dessins de prison

LE PETIT COIN DE L’ÉRUDIT, SUITE …

On se souvient peut-être que le n°02 de Gazogène avait pris comme thème « Les cordonniers créateurs ». Nous avions cité dans notre introduction le savetier Liabeuf – parmi d’autres anarchistes – pour faire un lien entre révolte Libertaire et création singulière.

Or, nous avons retrouvé dans l’ouvrage de Raymond Hesse, Les Criminels Peints par eux- mêmes (Paris, 1912), la reproduction des dessins – fort naïfs – exécutés par Liabeuf durant son procès et en prison.

Signalons que Romi dans son ouvrage sur « Les Maisons Closes » avait consacré un chapitre aux « Arts Populaires ». Il y écrit : « Les maîtres primitifs et les peintres du Dimanche, à l’abri des procédés conventionnels et des règles de la perspective, sont des poètes à l’état pur ; les meurtriers et les cambrioleurs qui se mettent à peindre en prison rejoignent les primitifs par l’ingéniosité de leur dessin beaucoup plus que par la poésie de leur inspiration »…

Jean-François Maurice

Gazogène n°10

Palimpsestes : Jacques Rouby

LES PALIMPSESTES DE JACQUES ROUBY

Par Gilbert Pons

à Charlotte

Aborder l’œuvre de Jacques Rouby est chose délicate. En raison d’abord de la discrétion de l’artiste – comme il rechigne à montrer ses travaux, ceux-ci sont inconnus du public, ignorés des critiques et absents des circuits officiels de l’art contemporain -, en raison aussi de l’extraordinaire abondance de sa production, en raison surtout de sa diversité extrême. On va néanmoins s’y essayer. Ce plasticien à part – il vit d’ailleurs à la périphérie de Souillac – travaille opiniâtrement, depuis une vingtaine d’années, à une œuvre singulière, protéiforme, une œuvre dont l’évolution même défie pourtant toute tentative d’étude rigoureuse et toute rétrospective. Pourquoi cela ?

La plupart des artistes peignent à la verticale, ou à peu près, des tableaux qu’ils exposeront de même, accrochés aux cimaises des galeries et des musées. Jacques Rouby, lui, préfère opérer à l’horizontale, comme l’écrivain, d’ailleurs il travaille généralement sur des feuilles. Après avoir disposé l’une d’elles sur sa table, ou bien sur le plancher, il l’attaque – au double sens du verbe – de façon généralement oblique et en commençant par les bords. Cette «méthode» lui semble à la fois plus efficace et plus pertinente qu’une autre qui serait conduite de façon classique, disons frontale. En somme, il agit un peu à « l’indienne », au sens où l’on parle d’une nage à l’indienne, celle où le nageur fend l’eau en se tenant sur le côté, de la manière la plus fluide, la plus coulée possible, sans faire de vagues ou de remous, à moindre bruit. Mais comme il tient à ce que ses œuvres soient présentées dans des conditions rappelant celles de leur élaboration, il ne les expose pas à proprement parler et se contente de les stocker chez lui, en les superposant. Rouby n’est pas Arman, néanmoins il accumule. En visitant son atelier on découvre des centaines de feuilles de grand format soigneusement empilées sur des étagères, du sol au plafond, ou à peu près. D’emblée on ne voit rien du résultat de son activité et, hormis quelques menus indices traînant ici ou là, on se croirait davantage dans un entrepôt que dans le lieu où travaille un artiste. Bref, son œuvre est livrée à l’œil du curieux par son versant le moins spectaculaire, le moins pittoresque, par la tranche en quelque sorte ! N’était le cadre on pourrait penser que l’on a affaire à des in folio en attente de reliure, ou à de grands cahiers qui ne seraient pas encore brochés. Mais qu’y a-t-il au juste sur les pages ?

La plupart des écrivains, à un moment ou à un autre de leur carrière, se sont plaints d’avoir séché devant leur feuille blanche, pendant des heures ou plus encore, parce que l’inspiration faisait défaut. J’imagine que s’il usait d’un stylo pour s’exprimer Jacques Rouby partagerait leurs angoisses, mais il est plasticien et, à ce titre, dispose d’une palette assez large de solutions et de parades à l’épineux problème de la stérilité. Il ne commence jamais un tableau à partir de la toile vierge, non, il a besoin d’un support déjà bien rempli. La matière première est fournie le plus souvent par ses propres travaux, des aquarelles, des portraits au fusain, etc. – il lui en reste des centaines en réserve, datant de l’époque ou il dessinait encore, à Collioure – toutes choses qu’il désavoue maintenant ou en lesquelles il ne peut plus se reconnaître et qu’il s’ingénie donc à maltraiter, à défigurer. Le rapport qu’il entretient avec son passé pictural – un passé qui n’est pas toujours lointain ou révolu – est d’une agressivité étonnante, mais cette agressivité n’est pas foncièrement iconoclaste, elle est surtout féconde. Je me souviens lui avoir rendu visite, en mars dernier, au moment ou il «reprenait» des œuvres datant d’il y a une quinzaine d’années. Comme un écrivain corrige son brouillon, biffant ici ou là des formules qui lui plaisait pourtant naguère, surchargeant parfois de jolies phrases, des expressions heureuses mais qui ne cadrent plus, Rouby s’ingéniait à retoucher au moyen de masques de carton de gabarits divers – à saccager plutôt, car entre-temps il avait changé d’outils et de techniques, changé surtout de conception et de langage – des travaux qui me paraissaient pourtant tout à fait réussis et achevés. La forme ancienne devenait un nouveau fond sur lequel des figures plus ou moins abstraites étaient appliquées avec une sorte de rage, le point d’arrivée devenant un point de départ. Après des négociations difficiles je pus «sauver» du carnage deux créations passées, mais cela voulait dire qu’en repêchant ces œuvres je l’avais en quelque sorte empêché d’en inventer de nouvelles. Évidemment, ce n’était pour lui que partie remise et j’imagine que même en supposant qu’il conservât tels quels, qu’il épargnât en quelque sorte ces travaux dépassés qui me semblaient très aboutis, il dût, dès que j’eus pris congé de lui, s’acharner sur leurs congénères dont je n’avais pas eu le temps de soutenir la cause ou que je n’avais même pas pu voir.

Jacques Rouby ne peint donc pas. Je veux dire qu’il n’use pour s’exprimer ni de pinceaux, ni de couleurs en tube ; du reste, il néglige les techniques picturales classiques, et méprise l’habileté apprise, la virtuosité. C’est un expérimentateur, un marginal qui ne se soucie guère de ce qui se passe ailleurs ou de ce que font ses confrères, qui ne fréquente pas les galeries, pas davantage les musées, et ne supporte les tableaux de maîtres que dans la forme réduite que leur imposent dictionnaires et encyclopédies. Il conserve scrupuleusement ses travaux passés, certes, mais cette fidélité n’a pour lui de sens que parce qu’elle prépare les fouilles et les triturations qui leur offriront une seconde vie, plus digne et plus vraie à ses yeux que la première.

Il recycle aussi le travail des autres, artistique ou pas. Les vieux magazines, les catalogues de vente par correspondance sont une mine presque inépuisable dans laquelle il trouve les matières, les formes et les couleurs dont il a besoin pour ses bricolages inspirés. Ici ou là dans ses compositions on retrouve en effet des visages connus, des silhouettes familières, des crânes aussi, parfois, mais décalés, déformés, sans dessus dessous. Il recueille des empruntes – comment procède-t-il ? je l’ignore car il tient jalousement secret ses divers tour de main, ses trouvailles – et les distribue, par séries, sur ses tableaux, comme autant de pièces à conviction des menus larcins qu’il a commis dans telle ou telle revue à grand tirage.

Un jour, dans un dépôt d’ordures, il découvrit un bas relief de métal représentant une pietà. Ce fut pour lui plus qu’une aubaine, une révélation ! Cette sculpture endommagée devint un instrument fétiche, une sorte de matrice à l’aide de laquelle il allait produire des centaines et des centaines de moulages, tous pareils, tous différents. Ils sont entreposés dans un petit hangar, les uns sur les autres, cela fait des piles assez hautes, un peu branlantes et de couleurs variées. Le spectacle est étrange. Il l’est bien davantage lorsqu’on apprend que pour fabriquer chacun de ces objets presque semblables il a sacrifié une dizaine au moins d’œuvres anciennes et variées. Je l’imagine vidant sans regret des chemises entières de dessins magnifiques dans une sorte de marmite, malaxant ces ingrédients de luxe à seule fin de donner la consistance et la teinte voulue à sa pâte à papier. Rouby gâche ses vieux travaux comme un ouvrier gâche son plâtre. . Que fera-t-il de ces ribambelles de bas reliefs en papier mâché. Entreront-ils, un jour ou l’autre, dans de nouvelles combinaisons ? La chose reste imprévisible car s’il a l’esprit de système – la récurrence de certains motifs en témoigne – il se fie beaucoup à son intuition immédiate et compte sur un hasard, un incident heureux pour orienter sa tâche.

Mais ses productions antérieures, les photos des magazines ou un bronze ébréché ne constituent pas les seules matières premières de son activité actuelle. Il utilise aussi des cartons, des cartons tout neufs – la chose est peu fréquente – qu’il superpose et qu’il colle afin d’en augmenter l’épaisseur. Une fois ces préparatifs achevés, le vrai travail pour lui commence, un travail long et fastidieux, un travail dur et même dangereux pour les mains, il lacère la surface unie du carton avec une lame de rasoir. En somme, il pratique une sorte de scarification forcenée, mais la précision de ses gestes est diabolique, chirurgicale. Puis, avec ses ongles ou au couteau, il arrache quelques-unes des minces lanières ainsi produites ; ces peaux successives il les écorche lambeau après lambeau – comme un malade qui gratterait sans se lasser, qui gratterait avec férocité, jusqu’au sang, les parties de son corps qui le démangent -, et ces peaux communiquent, se touchent, elles coexistent désormais d’une autre manière, non seulement en épaisseur mais aussi en surface. Néanmoins, ces balafres qu’il inflige à la matière sont transitoires, d’autres tortures suivront, chimiques cette fois, plus brutales et plus profondes. J’ai aperçu dans un coin de sa maison des quantités impressionnantes de plaques prêtes pour la seconde phase du supplice, mais d’un supplice auquel nulle intervention extérieure ne pourra soustraire les futures victimes. Diverses mixtures prévues pour le deuxième stade de l’épreuve sont concoctées avec le plus grand soin, elles peuvent contenir des oxydes, du sulfate de fer, du café, d’autres substances plus saugrenues encore, à quoi il ajoute de la colle et un siccatif. Par la suite ces cocktails sont déversés sur le carton, alors celui-ci gonfle, se boursoufle, il gondole et se tord pour la plus grande jubilation de son bourreau. Jacques Rouby supporte mal ce qui est neuf, lisse et propre, il aime mieux les taches et les accrocs, les irrégularités, les accidents, la rouille aussi, évidemment. Un après-midi, c’était en février, il me fit faire une dizaine de kilomètres sur une route étroite et sinueuse, une route pleine d’embûches et de nids de poules, dans le seul but de me montrer une porte de fer dont la peinture vert sombre, s’étant écaillée, accusait avec une force incroyable le rouge de l’enduit sous-jacent, du minium. Le temps n’est pas seulement un grand sculpteur, il est aussi un grand peintre, et même quelquefois un coloriste hors pair, pourquoi, dès lors, mettre sa griffe sur les œuvres quand on se borne à donner des coups de pouce à son travail de destructeur. Rouby refuse de signer ses créations. À plusieurs reprises, lors de nos discussions, il me parla de l’émotion intense que lui procurait la vue de pans de murs mis à nu par les démolisseurs, de cloisons en ruines couvertes de papiers peints ratatinés par l’eau de pluie et le soleil, froissés par les rafales de vent, déchirés. Il n’y avait rien à ajouter à ces mondes privés mis à mal parce que mis à jour… Dans son jardin on trouve des récipients où croupissent des matières sans nom, en déliquescence, des matières organiques en cours de décomposition. Marcel Duchamp fit jadis des élevages de poussière – Man Ray en prit même une photo -, Jacques Rouby cultive patiemment toutes sortes de substances avariées, nauséabondes, aux émanations peut-être toxiques. Ça n’a pas l’air de le gêner et s’il fait macérer tout cela dans des bidons, dans des pots, s’il en conserve aussi sous des chiffons ou sous des bâches, c’est qu’il juge ces précautions nécessaires pour l’avenir de son activité.

Ce plasticien affectionne les promenades à la campagne, mais sa saison préférée n’est pas le printemps, il dédaigne ce qui est joli ou réputé et préfère considérer les cicatrices marquant les tronc des vieux arbres, les bourrelets qui se forment autour d’une plaie de l’écorce, la surface cloquée d’une flaque de boue, l’eau trouble d’une mare. Il apprécie les fleurs, bien sûr, à condition qu’elle soient fanées, les fruits également, mais il les lui faut moisis ou tavelés, impropres à la consommation, les feuilles enfin, lorsqu’elles commencent à pourrir ou craquent sous les pas. La nature souffre à sa manière, mais cette souffrance étant inerte, indolore, on peut en jouir en paix, sans mauvaise conscience, et puis le spectacle de la déconfiture n’est pas si négatif, elle est l’autre face de l’être, sa face noire en quelque sorte, une face plus escarpée, plus rebutante sans doute, une face bien sûr moins fréquentée, mais qui n’a pas moins de valeur et pas moins de beauté.

Le lecteur pensera sans doute que les œuvres dont il est question dans ces pages n’ont guère été décrites par le menu, qu’à la question posée dans l’entrée en matière aucune réponse précise n’a été apportée, il pensera en outre qu’en l’absence de reproductions il lui est difficile de s’en faire une idée. Mais peut-on vraiment écrire sur ce qu’on a vu, spécialement quand il s’agit de choses aussi complexes, aussi stratifiées – aux deux sens du terme, aussi stupéfiantes que celles de Jacques Rouby ? En rédigeant cette étude il me semble avoir emprunté quelque chose à sa « méthode ». Je ne suis pas parti de zéro, non, mes feuilles de brouillon étaient loin d’être vierges. J’eus quelques entretiens avec l’artiste, des conversations à bâtons rompus lors desquelles je pus prendre des notes mais pas la moindre photo des œuvres qu’il me montrait pourtant sans trop de réticences et commentait parfois avec une vigueur et une verve piquantes. Ce fut mon matériau de départ, bien plus que la vue des centaines et des centaines de pièces contenues dans son atelier. Bref, l’œuvre de l’artiste fut abordé par son faciès le moins visible, obliquement si on peut dire.

Gilbert Pons, La Blaquié, 5-15 août 1999

Gazogène n°20

Émile Ratier

Copeaux de mots pour le sabotier Émile Ratier

J’AI HABITÉ TROP TARD le Lot, pour connaître Émile Ratier. Pourtant cela aurait été possible tant sa vie a été longue. Les photographies qui illustrent ces pages proviennent des archives de Pierre Bernard dit « Froment » le peintre, poète autodidacte de Mauroux. Elles furent prises en 1966. Il faut dire qu’entre les deux hommes, le courant passa immédiatement tant ils étaient proches pour de multiples raisons.

Plutôt que de délayer les textes ou les documents connus des amateurs, à défaut de pouvoir publier les témoignages recueillis sur place, proposons une autre approche.

ÉMILE RATIER semble illustrer l’hypothèse que nous formulions dans le numéro 17 de Gazogène, à savoir la proximité d’un « Haut Lieu » dans l’émergence d’une création singulière. Il vivait, en effet, à quelques kilomètres du château de Bonaguil dont André Breton disait : « Je reste sous le charme de Bonaguil – lieu exceptionnel – et me pénètre encore mieux de ce qu’il peut avoir d’unique. Il est poignant d’assister à ce dernier sursaut des forces telluriques contre les créations de « lumière » à la Chambord. Là étaient les seuls assaillants invisibles en mesure de déjouer murs et meurtrières. Cette lumière dut-elle à la fin du XVe siècle l’emporter, pour ma part je n’ai jamais cessé de la tenir pour fallacieuse ».

On pourrait penser qu’Émile Ratier a été sensible à cette présence. Pourtant tous s’accordent qu’il n’en a rien été : seule, la vision de la Tour Eiffel à l’occasion d’une permission durant la Grande Guerre trouvera ultérieurement une signification.

Sans doute les bricolages auxquels il se livrait comptaient plus que cette masse imposante d’un château à l’abandon : n’allait-il pas chercher de l’eau à la fontaine sous le château à l’aide d’une carriole bricolée tirée par un chien – à moins que ce ne soit sur une mythique bicyclette en bois ?

Pour comprendre Émile Ratier, il faut le replacer dans son contexte social et historique, ne pas oublier cette « Grande Guerre », cette grande boucherie destructrice d’un monde rural.

AU RETOUR DE LA GUERRE, après son mariage avec Émilienne, il faut « faire des sous ». Émile Ratier sera à la fois agriculteur et « marchand de bois coupé en morceaux ». Mais une activité complémentaire va jouer un rôle très important dans son existence et son destin : Émile Ratier sera « éscloupié », fabricant de sabots. Le voir dans le film d’Alain Bourbonnais enjamber le banc de sabotier et refaire les gestes traditionnels nous fait oublier sa cécité. Alors, à notre tour, fermons les yeux. Imaginons-le après une coupe, ayant choisi une rare bille de noyer, préparant soigneusement le morceau le meilleur – car la semelle du futur sabot doit être du côté du cœur. Avec la hache, il refend le bois. Je vois, quant à moi, sa frêle silhouette commençant l’ébauche en s’appuyant sur le billot : il prend la pièce de sa main gauche et la fait pivoter pour dégrossir à la hachette de tous côtés.

Vient ensuite le travail du paroir, « Le vrai travail du sabotier » ! (Ce qu’Émile Ratier appelle le « grand couteau » car le paroir se dit effectivement en occitan lou coutel). Comme il manie avec dextérité cette lame qu’on actionne comme un levier en passant l’extrémité dans une boucle fixée dans le billot. La forme est faite. Maintenant il faut creuser en s’installant sur le banc. On commence à la tarière.

Suivez bien le mouvement des mains d’Émile Ratier : il enfonce la tarière en plaçant son pouce gauche en travers, sur le bec du sabot ; il appuie la pointe de la tarière contre son pouce ; il place alors l’autre pouce sur la tige de l’outil, à la hauteur du talon. Il sait ainsi jusqu’où il pourra enfoncer l’outil…

Il prend ensuite la cuillère pour arrondir l’intérieur du sabot, et il n’a qu’une cuillère ! C’est dire que c’est au toucher qu’il va petit à petit « donner au pied sa place »…

MAIS L’ART d’Émile Ratier ne s’arrête pas là : comme tous les autres sabotiers, du fait de leur La connaissance intime du bois, il réalisera pour les voisins – en plus des réparations des pièces de bois des nombreux instruments aratoires anciens – les coffins pour la pierre à faux et plus généralement tous les objets qui nécessitent d’être creusés. N’ayons garde d’oublier les quilles et les boules de ce jeu très populaire alors !

CES ACTIVITÉS joueront un rôle essentiel lorsque, la cécité venue, il lui faudra sortir de la dépression. Émile Ratier s’aidant de cette connaissance de l’économie domestique rurale, n’utilisant que quelques outils rudimentaires, a alors reconstitué et façonné un univers à la fois laborieux et ludique où il a pu retrouver sa place.

Il est loin le temps où les claquements des sabots retentissaient sur les chemins. Mais Émile Ratier va nous réapprendre à entendre : il reconstitue la richesse et la profusion des sons de la vie quotidienne paysanne. Faire revivre ces bruits, c’est faire renaître la vie. C’est pour quoi ses « machines » cliquettent à qui mieux mieux, grincent follement, couinent bizarrement.

LES « JOUETS » d’Émile Ratier nous apparaissent d’autant plus nostalgiques, étranges et beaux qu’ils renvoient à un monde disparu. Je l’ai connu déjà finissant. Mais comment le transmettre ?

Tournons les manivelles, actionnons les rustiques biellettes. Une nouvelle fois, fermons les yeux. Laissons-nous emporter dans l’espace intérieur de la rêverie… Pour combien d’entre-nous les sons entendus alors évoquent-ils vraiment quelque chose ? Pourtant nous croyons tous avoir vécu de telles sensations : bruits de chariots, charrettes et autres charrois, sans parler du gazogène, des locomotives à vapeur et autres batteuses, barattes et trieuses… c’est à ce signe que se manifeste la magie d’une création authentique.

Émile Ratier a su, avec son savoir-faire, recréer le monde enchanté de l’enfance du monde qui sommeille en chacun de nous.

Alors, que la fête commence et recommence pour le vieux combattant qui, au soir de sa vie, criait encore contre les « corps constitués » que sa médaille militaire, lui, il ne l’avait pas achetée et que, s’il était encore là, c’est « qu’il y avait un bon Dieu pour les bougres » !

Jean-François Maurice

Gazogène n°18

Vacherie

Folie Fin-de-siècle

EN 1885, un certain Douanier Rousseau déclenche l’hilarité générale au salon des Refusés, c’est tout dire ! Cette même année, arrive à Rothéneuf un Abbé Fourré, dont on ne peut, certes, mettre la foi en doute, mais qui se fera connaître surtout pour ses rochers sculptés. En 1879 avait commencé à Hauterives la construction d’un Palais Idéal édifié par un Facteur rural nommé Cheval. Or, aux alentours de 1885, un homme commence lui aussi à édifier une œuvre architecturale singulière. De ce site qui a sans doute égalé les plus grands, il ne reste aujourd’hui plus rien, presque plus rien. Cet homme s’appelait Auguste Bourgoin et il avait baptisé son site du beau nom de Ruines publiques fin de siècle !

L’aventure commence à Troyes où la famille Bourgoin exploite une gravière. Peu à peu, les quatre frère Bourgoin vont diversifier leur entreprise : ramassage des ordures, des gravats, des démolitions, transports en tous genres, récupérations…

Après quelques années dé tâtonnements, l’un des frères, Auguste, commença en 1896, sur une parcelle de terrain qu’il possédait dans le quartier de la Vacherie à Troyes, à édifier des pyramides dans lesquelles il incluait des sculptures, des statuettes, des objets divers dont l’énumération formerait un inventaire à la Prévert ! Ces pyramides sont des constructions en pierre sèche, de base carré comportant des niches où l’on pouvait voir : Jeanne d’Arc, une Vénus, Napoléon Bonaparte, Garibaldi… Le site en comporta jusqu’à seize sans parler du Bureau des Ruines qui conservait les trouvailles les plus singulières !

Auguste Bourgoin ne s’était pas contenté de construire les Ruines, il les avait mises en scène. Au témoignage de Claude Berisé : « (il) alla jusqu’à construire un pont de bois au-dessus de l’eau d’une gravière pour y installer une très belle Plongeuse. Sur le bord de la même gravière, c’est une Baigneuse qui avait été placée bien en vue » (1).

Las, après un temps de célébrité autour de 1900, les tours furent détruites les unes après les autres… sauf une, la plus petite, qui résiste encore au milieu des habitations, le flanc bardé d’une plaque muette qui aurait dû contenir un poème « en l’Honneur du Site » !

Jean-François Maurice

Gazogène n°17

(1) In Journal de la Vieille France, n°08, Les Ruines de la Vacherie

Dit « Froment »

« Froment »

Froment, dit « Froment », un nom qui vient de la terre

Froment, dit « Froment », un nom qui vient de la terre

« Les bêtes de somme », les récoltes…

Et les moissons des blés mûrs,

Avec les circonstances des guerres

Dans mon enfance prolétarisée, souvent

J’ai été avec le milieu Paysan

Pour subsister un peu, j’ai volé les cerises

En reconnaissance ils m’ont appris

Le temps des cerises et La Romance du Maquis !

Ils étaient ma famille, qui un jour m’a accepté

Et, maintenant m’accepte tel que je suis.

Sur les chemins de mes fugues et, de mon exil

Toujours j’ai trouvé un secours Providentiel !

J’ai peint la vie Paysanne et Campagnarde

Si je ne la peins plus comme avant,

Je suis toujours des leurs !

Je n’oublie pas les gens d’autrefois.

Sur les routes de France et de Navarre

J’ai rencontré le Diable certes

Mais le plus souvent le Bon Dieu

Un morceau de pain …

Et de la bonne eau !

Voilà pourquoi, Dit « Froment »

Peintre autodidacte, sans diplômes

Et dégagé de tous les contrats

Avant d’avoir reçu, entre les mains

Un chevalet, des pinceaux & l’attirail du Peintre

Afin de figurer par la peinture, la gravure,

Pendant mon enfance, j’ai eu très tôt

Un bâton de berger, en bois de hêtre,

Une fourche, une pelle, une pioche…

Dans ma jeunesse sacrifiée, les fusils

De guerre pour la faire.

Pendant ce temps, j’ai appris ma propre guerre

Mais, elle est comme la liberté.

Elle n’est pas toute donnée.

Dit « Froment », Mauroux le 10 mars 1996

Gazogène n°17

L’immortalité des humbles

C’est une chanson de leur pays, de leur province

Un air de musique sur un harmonica du pauvre

Tous les gens sans frontière chantent pour se réunir

Et trouver ensemble la liberté !

Cette histoire je l’ai connue et vue la veille

Dans les moments où des hommes en service commandé

partaient au matin au combat

Où ils n’avaient rien pour se nourrir un peu.

C’était tout près de l’Espagne en guerre…

C’était en France

C’était en Algérie

– « Dis, tu me chantes une chanson ? »

– « Oui petit ! »

Des chansons en espagnol, en italien, des chansons en hongrois,

des chansons en allemand, et des chansons en occitan

plus près de nos chansons en patois

Je me souviens des horizons musicaux

Ils m’accompagnent et chantent encore

Finalement les hommes devraient plus souvent chanter

que porter tort, préjudice et de dénoncer…

La pérennité des hommes serait plus compréhensible pour l’avenir !

Et ceux qui sont restés depuis l’enfance avec leur cœur,

Et de tout cœur de l’être encore, ne seraient

point oubliés

Ernest-Milles Hemingway, étant proche de son dernier salut

j’étais loin du mien…

– « C’est trop tard que l’on se rencontre » !

Il me disait

Nous étions à Bayonne, un 15 août

L’année est un fait amical et personnel

il fait partie de la vie dans un jardin secret

On ne peut, s’il vous plaît, courir l’or et l’argent

et connaître la fraternité des femmes et des hommes

Et Frédéric-Jacques Temple, poète et romancier…

Dans une interview nous fait part,

– « Il faut vivre avant d’écrire ! »

Pierre Bernard, dit « Froment », Mauroux le 26 décembre 1996

Gazogène n°17

Peurs et nuits de guerre

(Ce texte est du vécu dans une enfance prolétarisée, l’âge importait peu, mais la conscience était et reste précieuse pour ne pas oublier !)

Sans plaisanterie, il fallait éviter de se réfugier sous les abris construits par les hommes

Et dans les abris naturels

Souvent c’est sur ces lieux abandonnés, de repli

et de retraite, sans le privilège du confort et du luxe que viennent les dangers

Peur d’être arrêté et tué séance tenante par les

hommes lancés dans le bouleversement du pays en guerre. Ils arrivent, ces gens, sans employer les

sommations d’usage, pour investir les repaires et accomplir

leur triste besogne de tueurs

À la tombée du jour, les réfractaires,

les hommes jeunes, sont les partisans pour lutter

et libérer les femmes et les hommes des contraintes.

Ce n’est pas le vent la pluie la neige…

qui sont les véritables dangers

Mais une nuit, ils ont été surpris pendant

leur sommeil par les hommes armés de

fusils de guerre et commandés par l’ordre noir,

les partisans d’un régime dictatorial

Savoir les règles de la prudence,

permet au moins d’échapper une fois

Et fuir, sans trop faire de mauvaises rencontres

Et avoir de désagréables surprises

Le vieil homme

des Bories-Hautes, un des hameaux ruraux dans

la montagne, c’est l’Albéric pour citer

un homme hors du commun des mortels

Il est le fils unique de Théophin, un ancien

louvetier :

« Uno cacciatore di lupo rinomato ! »

Et renommé pour son adresse au tir au fusil de chasse près des Alpes italiennes

Assis sur un banc rustique menuisé en bois de sapin,

devant un feu alimenté avec des genévriers secs sur l’âtre de la grande cheminée campagnarde,

un soir de décembre des années Quarante,

le vieil hommes des Bories-Hautes me conte son histoire vécue :

les ruses qu’il employait pour déjouer les méthodes

du conformisme pendant l’occupation allemande,

les ruses pour faire face aux dénonciations des

femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées,

susceptibles, dans un élan de vantardise, dans un moment

de souffrance, de parler devant le chantage

et sous la cruauté des tortionnaires

un « Professeur », un « Scientifique », le vieux Républicain, l’Albéric des Bories-Hautes

C’est bien lui, il m’a enseigné les principes

de la conservation de la vie devant les dangers

C’est tout jeune, dès l’enfance qu’il faut commencer

pour vraiment les apprendre à ses dépens personnels et les mettre en pratique

pour essayer de se sauver avec sa compagne solitaire, la vie !

Avec les circonstances des envahisseurs, j’ai dormi un peu

Mais toujours loin des abris construits par les hommes

Le peu de quiétude et de repos je l’ai trouvé

au milieu des grands bois et sur les collines

Rarement je suis allé dans les abris naturels

J’ai reçu les instructions des vieux Républicains de la Catalogne

Avec, j’ai dansé pour me réchauffer et me mettre

en condition de prendre bien en face une nouvelle journée

Je me souviens de ces lieux de jadis. Hospitaliers tout de même

à une époque bouleversée avec la folie des hommes. Et l’intransigeance des caractères

Ces abris silencieux, comme le secret de l’enfance vécue avec les jours et les nuits de guerre,

je ne les oublie pas de peur de me laisser

glisser dans le lucre, dans la convention quelconque d’une chapelle, d’un cénacle, d’un temple …

Dans un endroit de propagande, dans les moments décisifs avant l’ouverture du rideau damassé annonçant le premier acte avec les trois coups frappés sur les planches d’une scène…

Pour entendre et voir une troupe

d’hommes et de femmes déclamer et interpréter la comédie humaine garantie de facéties :

Bouffonnes, ribaudes, commerçantes, marchandes, engagées et mercenaires,

pour les récompenses avant et après les missions accomplies

Les misérables des piètres besognes !

« Les Mains Pleines » toutes les trente années

confondent, confondent assouvissement avec la présence de l’Esprit

Dans mon enfance, les jours et les nuits de guerre

m’ont appris sur moi-même !

Avant de vouloir juger les autres

un court extrait vécu avec des femmes et des hommes

tombés dans la simplicité avec des mots, des gestes…

ET parfois quelques sourires pour

aimer le temps qui passe.

Pierre Bernard, dit « Froment », Mauroux, le 19 janvier 1997

Gazogène n°17

Art naïf et maisons closes

L’ouvrage de Romi : Maisons Closes (éd. de. 1955), comporte un chapitre intitulé Les Arts Populaires. On y trouve reproduit quelques dessins « naïfs » exécutés par des souteneurs et autres repris de justice et représentant des scènes liées à la prostitution.

Dessin à l’encre bleue. Intérieur de Maison

Raoul Alba, condamné à 20 ans de travaux forcés (1928)

La lecture de ces pages donnent bien des regrets : que sont devenus les dessins du détenu Fanfan dont, nous dit Romi, le peintre et illustrateur Dignimont aurait possédé tout un cahier ? De même, où sont passées les œuvres de ce « Monsieur Migron » que Romi présente ainsi : « … véritable illustrateur de l’histoire contemporaine des malfaiteurs, (il) a dessiné vers 1930 une curieuse suite de compositions à personnages multiples sous le titre général de La pègre (… ). On connait encore parmi les dessins de ce peintre de mœurs : La Bagarre au Bal Musette, La Tournée de la Sous-Maîtresse, Les Amis du Patron, et une trentaine d’épisodes quotidiens de la vie des dames galantes ».

La Bagarre des gars du Milieu

Dessin aux crayons de couleurs par Guillot, souteneur lyonnais, fait à la prison Saint-Paul à Lyon (vers 1929).

La plupart des œuvres exécutées par les gens du Milieu sont d’inspiration vériste : reproduction minutieuse de leurs crimes et délits, de vengeances, de bagarres, de coups et blessures, sans oublier les-scènes de ménage…

Comme toujours, les créateurs véritablement inventifs sont rares, même si Romi précise : « Il peut parfois se trouver parmi eux un peintre instinctif réellement doué comme Martin, le relégué, onze fois évadé de la Guyane, dont le Docteur Vinchon a publié les dessins qui évoquent les forêts dessinées feuille à feuille dont rêvait le bon Rousseau ».

Ma Gonzesse.

Dessin exécuté au bagne par Raoul Alba, condamné de droit commun (1930)

Jean-François Maurice

Gazogène n°13

Guallino…

Guallino

Par Anne Poiré

Guallino : un plaisir magnétique !

À l’huile et au couteau, dès 1958, trois chevaux s’ébattent parmi l’herbe en feu… Alors que Guallino a toujours été terrorisé par ces mammifères, trop grands, très impressionnants, leur représentation, comme celle des corps, des femmes, des êtres dans leur variété absolue, le fascine… au moins depuis Lascaux ! La vallée des merveilles le bouleverse, et il sait bien que l’art, c’est justement cette capacité à tracer des lignes, à reconstruire le monde, avec des couleurs, au-delà du simple mimétisme… Il aime dessiner, ciseler des loups… probablement par amitié pour le petit Chaperon rouge… ! Chez lui la figuration n’est pas reliée à la stricte réalité : dans n’importe quelle licorne, une dame lui sourit, les dragons crachent des flammes de sève rassurante, bourgeonnent, s’exfolient, et ses crocodiles, inoffensifs, drôles, ont immanquablement pour fonction… de sécher les larmes ! Quant aux girafes, on lui a raconté, quand il était enfant, qu’on les peignait…

Oui, de l’humour et des références, – singulièrement, c’est sans doute le plus sémillant paysage que l’on puisse noter, propice aux surprises, si l’on déambule dans la polychromie de Guallino. Moi, je l’ai rencontré au détour d’un tableau, au coin d’un triptyque. Au miroir d’une statuette, dans les creux et contours séduisants, dans les panaches de nuances flamboyantes. Dédales et méandres, cernes noirs, coulées franches… Sa palette m’éblouit : peintre, sculpteur, il est aussi illustrateur, au vitrail d’une tâche inlassable, qu’il poursuit dans les irisations du quotidien. Tragique, grave, il peut se révéler ludique, espiègle… Poète, avant tout : en lui l’enfance rebondit. Joueuse.

Bouquets aux parfums voluptueux, capiteux : Cadeau gingembre, Légendes obscures, Lutin butine, Du train où vagabonde, Protecteur chevelure vermillon, Montreur d’ombres, Détail de la carte du miel, D’âme racine, Bouclier vaillance, Bord de soleil, Exubérance d’impulsifs, Un-huit-six-marelle, Mer à l’envers pic-vert, Dispersion d’éclats, Chat perlipopette et Tourne-délivrance…

Imprévisibles bottes et gerbes aux senteurs de l’ailleurs : Hamamelis aux sept coeurs, Stèle de taureau mythologique, Fétiche adulte, Reliquaire de la figure féminine à la robe d’osier, Chariot ailé aux quatre roues, Charmes et losanges d’offrandes et duettistes, Douleur capitale,Jardin d’Eden, Pigments en filets, Confetti d’or, D’arc et de ciel…

Dans son œuvre, des graffitis se promènent, des poèmes désaltèrent… Il picore certains vers de sa guallinette, – mots polyphoniques et sucrés, secrets… – , tisse des fonds au graphisme proche d’une énigmatique calligraphie, lettres sans destinataires définis… Et dans le halo de ses rêves s’exaltent, en deux ou trois dimensions, en une langue mystérieuse, des formes anthropomorphes, troublantes, de désir et de pulpe…

Guallino n’hésite pas à transformer le chêne en sautillante Envolée tête-à-tête, Lumière qui rit, aux vertus positives… Magicien du cyan, alchimiste carminé, enchanteur émeraude ou smaragdite : dans ce microcosme aux arbres d’azur, ce sont surtout des humains, amoureux, heureux, qui abondent ! Irrésistibles Dompteuse-tendresse, Clématite-Passion…. Les titres se font l’écho d’un univers riche, varié, aux trouvailles nombreuses, dans les marges et les hasards remarquables.

Entre chair à vif et caresse magistrale, ces élans s’équilibrent et me font palpiter, – Jours à naître – , en un vertigineux plaisir magnétique !

Guallino de A à Z !

Autodidacte, alchimiste carminé, l’homme de la négation des contraintes et des méthodes dévoyées, abondant, fait pousser d’acrobatiques rêves anthropomorphes, dans l’aube de son atelier-jardin. Amoureux, il s’affranchit.

Baroques, ses délinéaments, ses assemblages, ses recoins de cavernes d’Ali-Baba, les amoncellements, pavois, où s’enchevêtrent…, chassés-croisés à l’occasion bifaces, icônes dynamiques, fétiches, reliquaires, dans le bois, qui lui paraît si simple à modeler… comme à la bougie : scènes dérobées à la nuit. Bribes, à demi effacés.

Couleurs chaudes, ciselées, couleurs tonitruantes, caressées, couleurs jeu, calquées. Couleurs vitrail. La palette chatoie et vrombit, chante et virevolte : coloriste, Guallino, ses fonds absorbés par des cyans, des amarantes, des ocres et des violacés… Le corps culmine, fiévreux, chevelures chatoyantes. Magistraux croquis crinières…

Dragons dodus, danseuses dégagées des drames, duos de duettistes, – charme – , avec eux, point de danger ! Dans la déclinaison d’une exceptionnelle complicité, ces signes métamorphosent d’amicaux dessins béances, denses dédales et méandres…

Enfance : écho, celle qu’il n’a pas vécue, expérimentée. Élan, celle, espiègle, qu’il aurait pu ébaucher. Celle qu’il se réinvente, chaque jour, dans l’épure de contes, terreurs et fascinations. Évidence de ces évidements en apesanteur… Expressionnisme. Éclairs et éclairages d’un enchanteur équilibre, émeraude ou smaragdite…

Fête, festivité, carnaval, masques fendus, plages de féminité, figures franchement, farouchement foudroyantes.

Graphismes rejoignant les mythes, trajectoires symboliques : gala de grottes galbées, gamineries gazouillantes…

Huile et craie sont ses premiers matériaux, et désormais l’acrylique, le contreplaqué, le carton, la toile, l’étoffe soyeuse, la ficelle, l’os. Tout lui est bon ! Histoires que l’on se raconte le soir, pour se rassurer, s’endormir. Pour l’humour. L’humeur. L’amour… dans le noir habité.

Illustrateur irrésistible, il aime la poésie qui fait pleurer, qui noue l’estomac, coup de poing dans le rire. Les irrégularités. Idoles maîtresses du poisson luciole.

Jubilation de la création juste.

Kakémono, makimono, peintures japonaises sur soie ou sur papier, suspendues verticalement, que l’on enroule autour d’un bâton, kilims : le monde entier, sa maison… Kaléidoscope de tant de possibilités kidnappées au kiosque des temps…

Ludique, son œuvre traverse en funambule. Loup spontané. Lumineuse lisibilité volontairement, langoureusement, brouillée.

Magnétique mai 68 : c’est pour lui l’interdit d’interdire, le face à face avec le feu. Il brûle tout. Malaxe la chair multicolore aux échardes des planches. Monolithes à ornements mêlés… miroir reprenant des fables anciennes, dans le monumental comme dans le plus intime… Magicien du microcosme, il ausculte les marges.

Noyées dans la douleur, nuances de lignes, homogénéisant les non-frontières.

Ombre, obscurité mystérieuse, et dans la clarté, bien en vue : des corps… Ovales, cercles de tondos, formats inhabituels, grattés, rappelant les graffiti, inscriptions à même la pierre, échelles, griffures sur plâtre, emblèmes greffés sur d’antiques boucliers de bronze, matières douces et rugueuses, présentant des plis, replis, gerçures recouvertes de mousses, marques semblables à des indices tribaux, enveloppes aux aspérités parfois innocentes, gratuites, souvent signifiantes… Odalisques ciel hardi.

Peintre, il voit palpiter panaches de tonalités. Passeur, il saisit l’espace pour le croquer, dans le primitivisme et la polychromie des pièces d’un puzzle toujours à compléter. Parcours potentiellement infini. Plaisir.

Quadrature de la quadrichromie, des quatre-saisons, du quattrocento : quotidiennes questions…

Refus. De l’art. Références au doute. Interrogations multiples dans le relief, les pleins et les concavités, la réminiscence. Rites secrets élaborés dans l’antre.

Singulier sculpteur ses volumes, sauvages, rencontrent la simplicité, l’intensité, jusque dans des stèles, hiératiques, ou la sciure, transformant le support, collages de tissus, aussi, dans la stridence, à vif, les cris perçants… Pétulants soleils lavande, astres Lipari, boules de Lérins, dans la senteur somptueusement légère…

Tracé libre de ses trouvailles, à l’encre de Chine, au pastel, scarifications sûres, cernant…, textes illisibles, triptyques palimpsestes à deviner, décrypter, décoder : hiéroglyphes. Tendus les bras, les membres pervenches tourne-coquelicotent… Trouble de désir et de pulpe…

Unanime univers de l’urgence. L’usure est impossible.

Veines, qu’il opacifie par des coloris veloutés, allègres… Des essences naturelles il a glissé vers la vertigineuse recomposition, par vague : la vanillée renaissance, variée, vermillonnée, des vertèbres enverveinées de chaque version. Verte tendresse, vernissage après vernissage…

Wagon-foudre, wagon-étoile, wagon-constellation, le voyage ne peut cesser.

Xylographiques, ses gravures, rares, – taille d’épargne, ou en creux… -, découpent le blanc.

Yeux grands ouverts, le regard en yo-yo, va et vient, ne quitte jamais, obsède, fouille.

Zones en contrastes. D’autres pans sombres, zinzolin, d’un même tableau, zestes à recommencer, à explorer.

Anne Poiré

Gazogène n°25

Le site d’Anne Poiré

Le diable et le bon dieu : Philippe Aïni

Les malheurs de Philippe Aïni

par Jean-François Maurice

L’affaire de l’église Saint-Michel de Flines-lez-Raches est maintenant sue : il y a près de 5 ans, Philippe Aïni commençait dans ce lieu une fresque de 13 mètres de long sur 7 de haut avec plus de 90 personnages, fresque qui fut inaugurée en grande pompe le 21 juin 1990…

La suite est malheureusement connue : dégradations, mutilations, destructions, menaces… Madame Jeanine Rivais m’avait envoyé un dossier qui a paru intégralement dans Les Cahiers d’Ozenda, ainsi que d’autres pour lesquels je pensais avoir une certaine primeur. Mais peu importe, revenons à Aïni. Si je ne l’ai jamais rencontré, j’ai la chance de connaître son travail depuis belle lurette, dès Eymoutiers et Monteton. J’aime ses œuvres qui mettent souvent mal à l’aise. J’ai défendu son travail à plusieurs occasions, même s’il n’en a jamais rien su.

C’est à ma demande que Philippe Aïni m’a gracieusement envoyées les cartes postales qui illustrent ce texte.

MAIS QU’ALLAIT-IL FAIRE EN CETTE GALÈRE ?

Ce préambule dit, AÏNI à L’ÉGLISE, C’ÉTAIT VRAIMENT TENTER LE DIABLE ! Ou bien il s’agit d’innocence et alors j’espère que ses yeux vont s’ouvrir, ou bien de provocation et alors il faut assumer ; y a-t-il un entre-deux ? Car Aïni dans une église, je le répète,c’est totalement incongru ! Investir des lieux, y compris d’anciens lieux de culte, pourquoi pas! Encore faut-il imposer des mythes nouveaux, subvertir radicalement l’endroit, le faire absolument autre! Mais est-ce possible ? Ne, faut-il pas au contraire fuir ces lieux si chargés de rituels ? Je pose simplement la question.

Le problème Aïni reste.

Jean-François Maurice

Gazogène n°10

Reinaldo Eckenberger

…

Quant à moi la découverte fut de voir en vrai le travail de Reinaldo Eckenberger, argentin d’origine mais créant à Salvador au Brésil. Ses poupées vivement colorées sont un régal non seulement pour les yeux mais pour tous les sens, comme si l’on participait à un immense carnaval imaginaire, à une fête sensuelle et pourtant si proche du tragique et du morbide.

Malheureusement, à trois reprises, alors que nous commencions à échanger quelques mots avec Reinaldo Eckenberger, nous avons été séparés ; par des journalistes, par des photographes… Ce créateur singulier aurait fondé un petit musée d’art singulier à Salvador, et pour se déplacer en Europe il utiliserait des trésors d’ingéniosité… Ce personnage attachant, nous le retrouverons certainement dans un prochain Gazogène.

Jean-François Maurice

Gazogène n°09

Simone Rouvière

…

Par contre Simone Rouvière, je l’ai rencontrée et auparavant j’avais vue chez froment une sculpture d’elle. Mais, là, ce fut un choc : une immense sculpture dans une archaïque racine de lierre ! Oui, je le répète, un choc. Imaginez un enchevêtrement de corps, de têtes, de formes, , de nymphes, de courbes lisses et caressantes, de représentations diaboliques ; une sorte de bestiaire symbolique, d’Enfer de Dante… Bref, une pièce unique je n’ai pas peur de le dire ; une sculpture à cause de laquelle une bonne partie des créations contemporaines sont renvoyées à leur place : le rien, le vide, le néant. Mais, bien sûr, nous reviendrons plus en détail sur cette jeune femme de 70 printemps dans un prochain numéro.

—

- Simone Rouvière : racine de lierre sculptée

Jean-François Maurice

Gazogène n°05

Roger Cros

Roger Cros

par Jean-François Maurice

Nous voici en virée avec André Roumieux pour aller visiter Marie Espalieu. Sur le retour nous passons par Autoire.

Là, c’est la rencontre avec un personnage : Roger Cros !

Roger Cros sculpte et expose dans une petite « Galerie », sa propre maison, le long de la route.

Sa vie ressemble à un roman à la Cendrars : il a été en effet boxeur (poids coq : 54 kg, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très au courant) et a même disputé un championnat de France. Mais sur ce sujet et ses arnaques, il en a su un rayon. Garçon-boucher et boucher aux Halles, il est au cœur de la vie. Petit à petit, il se « range des voitures » : il travaille aux cuisines de l’ex ORTF et y devient gardien et agent de la sécurité. Il s’en retourne enfin en son village, et brusquement se met à la sculpture.

Ses œuvres sont exécutés avec tous les matériaux possibles mais principalement le ciment et la terre. Surtout elles sont peintes. D’une peinture souvent sanguinolente, viscérale… si je puis dire ! Il y a en effet quelque chose qui rapproche les créations de Roger Cros de la boucherie, de la viande. Mais peut-être est-ce une illusion de ma part ?

Quoiqu’il en soit par son travail et aussi par son action pour permettre à d’autres créateurs marginaux d’exposer et de se faire connaitre Roger Cros mérite d’être connu.

Jean-François Maurice

Gazogène n°05

Annie Lauras : les bonnes pâtes

Annie Lauras : les bonnes pâtes

par Jean-François Maurice

C’est près de Monségur en Lot-et-Garonne que j’ai fini par trouver la maison d’Annie Lauras au beau milieu des pruniers. Cela fait maintenant plus de douze ans, depuis son mariage, qu’elle habite la région.

Annie Lauras fabrique essentiellement des œuvres en papier mâché, mais celles-ci ont une force si peu commune qu’en ayant vu une lors d’une exposition je n’ai pas hésité, dès le lendemain, à faire le voyage !

Annie Lauras est née à Brélès, à l’extrême pointe du Finistère, à trente kilomètres de Brest. Mais attention : à trois kilomètres de la mer, ce qui change tout. Elle fut élevée dans ce monde très particulier des paysans bretons … Et je suis en train de comprendre pourquoi j’ai tant de mal à commencer ce texte : les souvenirs d’Annie Lauras empiètent sur les miens ! Je me souviens de mon père lorsque nous étions à Vitré, décrivant les intérieurs des maisons de garde-barrière qu’il visitait durant ses tournées, à pied, le long des voies ferrées car il était employé à la S.N.C.F. Eh puis, moi aussi, je me souviens de la cabane en tôle où cuisait la pâtée pour les cochons dans la ferme de mon grand-oncle Tonton Perrot ; oui ,je me souviens. Mais toute création n’est-elle pas exercice de mémoire ?

Le vrai départ créatif de ces hautes-pâtes, c’est durant l’hiver 1989. Annie Lauras voit dans un magazine une brique en papier multicolore, ce papier compressé qui peut faire office de bûches… C’est le déclic : immédiatement elle déchire l’annuaire du téléphone, le passe à la moulinette et fait son premier tableau !

Mais rien ne vient de rien : cette pâte créatrice, c’est la pâtée pour les cochons de son enfance, et créer c’est refaire tous les gestes de l’enfance, cette tambouille, écraser les patates, le feu, le bois, les odeurs de la cabane, de la terre humide, de la nourriture du corps, la « gouelienne », à la nourriture de l’âme car « la création est comme une prière ». Tout, dans la ferme de son enfance, est anticipation de la jouissance des choses : la maison et ses lits aux matelas en balle d’avoine qu’il fallait changer tous les trois ans, et la paille et la cabane de fougères pour abriter les pommes de terre…

C’est de tout cela qu’est faite la peinture d’Annie Lauras : les papiers sont passés à la moulinette et répartis dans différents pots selon les couleurs et les densités : … « Ces couleurs sont des assemblages d’épaves ». Quant aux sujets ce sont toujours des personnages qui – bien que très différents dans le fond et dans la forme – peuvent vaguement s’apparenter aux bonshommes de Dubuffet. Mais toujours avec des contrastes, des dualités… Car ne nous y trompons pas : ces personnages sont des fétiches, des exorcismes, des prières, la conjuration de maléfices… car la liberté ne se trouve que dans l’inquiétude. Malgré leur rusticité une évidente dimension spirituelle se dégage de ce travail qui avance sans aucune compromission ni faiblesse envers le monde de l’art officiel…

Ah, j’oubliais : les murs de la maison d’Annie Lauras sont de la même matière que ses tableaux…

Jean-François Maurice

Gazogène n°09

Frédéric Allamel

Les jeux macabres de James Son Ford Thomas

Esquisse d’une philosophie de la mort

par Frédéric Allamel

James Thomas est né poétiquement en 1926 à Eden dans le Mississippi, référence fortuite à un temps mythique qui ignorait la mort. Cependant, issu d’une famille de métayers noirs et baptistes, il eut amplement l’occasion de mesurer l’intervalle de la Chute et de ses contraintes terrestres. Sa vie peut être à cet égard partagée en trois épisodes majeurs marquant chacun un certain rapport combinatoire entre la terre et la mort. Dès l’enfance et jusqu’en 1961 il fut lui-même métayer et résume cette condition en une formule expéditive mais qui en dépeint bien le cycle déprimant et souvent sans issue : « Tu empruntes pour mettre les semences dans le sol et finis toi aussi dans le trou ». En devenant fossoyeur, les dix années qui suivirent marquèrent une progression de ce contact tragique de la terre et de la mort. Il cessa par la suite de creuser des fosses car, dit-il avec son sens aigu de l’humour noir, « Les gens ne mourraient pas assez vite pour pouvoir en vivre ! ». Finalement, en 1971, saisi par une forme de transfiguration par l’art, il décide de se consacrer exclusivement au blues et à la sculpture, passions jusque là affleurantes mais subordonnées aux nécessités vitales.

Guitariste et chanteur dans la tradition du Delta, il est depuis devenu un bluesman émérite et internationalement reconnu. Mais c’est surtout dans sa statuaire que transparaissent ses préoccupations immuables par l’utilisation de l’argile crue, héritage de ses activités d’antan, des labours à la tombe, et par une thématique morbide représentative de sa philosophie de la mort.

Sur un plan iconographique et hormis un riche bestiaire, son œuvre gravite autour des stades de la décomposition. D’abord le caractère fugace et dérisoire de la vie : ses bustes paraissent ainsi appartenir à une humanité fraîchement décapitée et, sous le baroque de la parure (perruques, lunettes, bijoux, maquillage … ), transparaissent déjà les traits des futurs squelettes, un peu comme dans certains portraits de Kokoschka. Ensuite le cadavérique ! Cet ancien fossoyeur, fasciné par l’inertie des corps désormais privés de vie, a produit un nombre important de cercueils miniaturisés dans lesquels sont allongés des hommes en costume et cravate. Encore ouvertes, ces bières invitent à participer à la veillée mortuaire ce qui, somme toute, s’inscrit assez bien dans les ritualisations funéraires de la communauté africaine-américaine. Poussant ce thème jusqu’à son paroxysme, il a récemment réalisé une scène semblable mais à l’échelle, ce qui amplifie d’autant le malaise suscité par ce type d’œuvres. Enfin, phase avancée de la dégénérescence : le squelettique ! Là encore, il se complaît à représenter des foules de crânes humains, parfois même pourvus de dents réelles. Signe ultime de l’immortalité de l’âme, des feuillets d’aluminium remplissent souvent les cavités orbitales afin de promouvoir une lueur intérieure que n’affecte en rien la déchéance des corps. Il se dessine donc un glissement progressif vers la putréfaction en trois étapes : le labile des apparences que prolonge le cadavre et conclut le squelette. Il manquerait l’abstraction de l’aboutissement en poussière. À moins que l’argile n’assume cette fonction inépuisable de génération des formes (voire vitales d’après le mythe biblique [Genèse 2.7]) à partir de la matière déchue, symbole discret de l’éternel retour où s’enchevêtrent étroitement décomposition et recomposition.

Homme dans un cercueil, 1984. Argile crue et peinture.

Je me suis intéressé ailleurs à cette esthétique de la laideur que James Thomas rend exemplaire et qui rejoint la conception de Nietzsche à ce sujet. Ce que je retiendrai ici est le joyeux détournement de la mort auquel il procède. On sait que la fête a une valeur hautement cathartique et que les jeux et amusements macabres visent à mieux l’appréhender en la désamorçant épisodiquement. En ce sens, James Thomas est un représentant emblématique de la famille humaine des homo ludens. Dès son plus jeune âge il se plaisait à construire des jouets et surtout des tracteurs qui lui valurent son surnom toujours actuel de « Son Ford ». Mais sa farce proprement inaugurale se produisit alors qu’il avait dix ans. Afin de provoquer l’effroi qu’il pressentait intuitivement chez son grand-père envers le monde surnaturel, il façonna son premier crâne d’argile qu’il plaça sur une étagère où celui-ci avait coutume de se rendre, dans le noir avant d’aller se coucher. L’effet fut paraît-il saisissant et figure en bonne place des anecdotes incontournables de la vie de l’auteur. Un demi siècle plus tard c’est le même esprit qui surgit lorsqu’il confectionne un mannequin à taille humaine qu’il place dans un cercueil de récupération et dispose sur le porche de sa petite maison afin d’inventorier les différentes attitudes des visiteurs ou simples passants face à la mort. À la manière de James Ensor, peintre des masques et théâtralisant la parodie jusqu’à devenir squelettophage, on retrouve dans son œuvre les questions essentielles dont est pétri le grotesque, encore doit-on être convaincu que le sérieux n’est en rien synonyme de triste, et que le frivole est souvent fondamental. Si James Thomas joue avec la mort, c’est autant pour se jouer d’elle, et de cette connivence surgit une réflexion empirique, qui est la marque d’une philosophie populaire et vivante. Et si la plaisanterie est ici fondamentalement heuristique elle sait encore inclure la perspective métaphysique ou l’observation phénoménologique. Aussi faut-il savoir percevoir ces contributions brutes, visuellement argotiques et fantasques, au même titre que les essais savants sur l’éphémère de la vie et la dissolution finale.

Skull, 1987. Argile crue, dents et coton.

Frédéric Allamel

Gazogène °09

Le monde enchanté de Gaston Mouly

Le monde enchanté de Gaston Mouly

par Jean-François Maurice

Gaston Mouly est lotois et j’ai la chance d’habiter le Quercy. Encore fallait-il le rencontrer ! Cette chance m’a été donnée avant même qu’il ne soit un nom dans l’Art Brut à la suite d’un concours de circonstances assez étrange qui m’avait mis en contact avec le photographe Philippe Soubils. Ce dernier « suivait » en effet depuis longtemps un sculpteur marginal malheureusement trop méconnu Zaccariou. Ce dernier avait obtenu une commande pour réaliser une sculpture monumentale au Lycée de Gourdon. Hélas, entre le projet et la réalisation il y avait loin ! Heureusement, un entrepreneur en maçonnerie qui venait de prendre sa retraite offrit généreusement son service. Cet homme, au cœur sur la main, c’était Gaston Mouly. Déjà il créait des œuvres originale en ciment armé. Ses Galettes représentaient des personnages qui seront repris ultérieurement dans ses dessins. Ces formes ressemblaient à des pains croustillants : pains frottés au lard, à l’ail et poivrés qu’on appelle « fougasses ». Avec le recul, ces œuvres peuvent s’apparenter étrangement avec celles, de même nature, de cet autre classique de l’Art Brut qu’est Sallingardes, de Cordes. Toutefois aucune relation ne peut être établie entre eux ! Magie de la création ? Identité de matériaux, identité de formes ? Imaginaire régionaliste et folkloriste commun ? Mystère.

En ce temps là, Gaston Mouly créait sous sa maison un monde à lui. Le ruisseau coulait et les statues en béton armé s’érigeaient. Merveilles de spontanéité et de fraîcheur, de naïveté et d’innocence. Cependant Gaston Mouly, en maçon responsable, dessinait ses projets et préparait soigneusement ses armatures métalliques. Il me l’a dit lui-même : c’était techniquement irréprochable.

Or, à la suite d’un premier contact avec Gérard Sendrey à Bègles, Gaston Mouly va reprendre et développer ses dessins aux crayons de couleurs. Et la magie va opérer ! Les dessins vont non seulement prolonger l’œuvre « sculptée » mais encore l’accentuer.

Les dessins de Gaston Mouly sont d’une fraîcheur époustouflante ! Ce n’est pas seulement l’enfance qui revient mais une multitude d’impressions de souvenirs, de scènes vécues directement ou par ouïe-dire… Toute une mémoire rurale, régionaliste et pourtant universelle ! Que de fugaces souvenirs sont ici transposés et conjugués de mille manières. Contrairement à ce qui a pu s’écrire ici ou là, Gaston Mouly ne triche jamais même si chaque dessin peut être une interprétation d’une même scène, d’un même souvenir, d’un même événement. Qu’importe car l’imagination de Gaston Mouly en plongeant ses racines dans ses souvenirs d’enfance rejoint l’imaginaire collectif. Quelque soient les saynètes, il y a une immense joie, un grand bonheur de vivre dans chaque œuvre de Gaston Mouly, et ce plaisir, il sait comme personne nous le communiquer.

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Les bonnes pâtes d’Annie Lauras

Dans le cochon, c’est bien connu, rien ne se perd ! Et quand on a appris étant petite à faire la pâtée pour eux, ça ne s’oublie pas ! C’est ce qui est arrivé à Annie Lauras : née au fin bout de la Bretagne, la vraie, celle qui, à quelques kilomètres de la mer ne la connait pas, elle a connu la vie, la vraie vie rurale ! Après des années de voyages et d’errances, elle a retrouvé la campagne, pas celle du cochon mais celle de la prune… d’Agen bien entendu !

Rien d’étonnant alors si, lorsqu’elle va se mettre à créer, elle utilise la matière brute, la pâte à papier. Triant les différentes couleurs imprimées, Annie Lauras constitue autant de nuances dont elle va se servir ensuite pour ses compositions mi-sculptures, mi peintures, tableaux en relief aux thèmes expressionnistes.

Toutefois, peu à peu, ses tons vont s’adoucir et la violence caricaturale des personnages déchirés s’estomper ; une douce magie remplace insensiblement la magie noire des débuts. Le papier se fait complice, s’humanise sans s’édulcorer ni s’affadir.

La révolte est encore présente, ne serait-ce que dans le matériaux insolite utilisé qui rapproche Annie Lauras d’une autre créatrice encore ignorée : Zaeli.

Il n’empêche : Annie Lauras triture encore la pâte, elle y incorpore bon levain, et sort bonne œuvre. À nous de savoir la déguster du bout des lèvres ou à pleine dent ! Ou comme l’on embrasse : à bouche-que-veux-tu !

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Thierry Lambert, « L’Indien Blanc »

« L’Indien Blanc »

par Jean-François Maurice

L’attirance de Thierry Lambert pour l’art des Indiens des plaines n’est pas un jeu gratuit ni même une simple fixation à l’enfance. Elle recoupe une attitude plus générale face à la vie, attitude que faute de mieux nous qualifierons de panthéiste. Son souhait de nudité, de « peindre nu », a pu sembler outrancier et caricatural mais je le crois sincère et en accord avec sa sensibilité et sa vision du monde.

Certes, Thierry Lambert n’a pas la naïveté d’imiter l’art des Indiens ! Mais il cherche, comme eux, à se replacer face au monde dans une position de « médium » pour lequel l’art, la création esthétique, n’implique aucune transcendance. L’artiste n’est qu’un « passeur de choses », un « couturier de réalité » en apparence disparates. Voici pourquoi les personnages dessinés et coloriés s’apparentent à mes yeux à des patchworks ou prédominent les formes triangulaires et les lignes brisées. Ils semblent réalisés à main levée et comme limités par une invisible aiguillée : plus de fil au bout de l’aiguille de l’imagination et le dessin s’arrête !

Quelle destin peut avoir une telle forme d’expression ? Ne va-t-elle pas s’appauvrir, se scléroser, devenir stéréotype à l’instar d’autres formes « médiumniques » ? Ne peut-elle devenir caricature d’elle-même une fois exploré toutes ses potentialités symboliques ?

Ce danger, Thierry Lambert l’a déjoué en réalisant des livres uniques à partir de textes inédits d’auteurs tels Andrée Chedid, Michel Butor, Bernard Noël…

Ainsi s’enchevêtrent signes et symboles, correspondances visuelles et conceptuelles.

L’écriture magique rejoint la magie de l’écriture. Pour notre plus grand plaisir.

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Claude Massé, le « papa » des Patots

Le « papa » des Patots

par Jean-François Maurice

Me voici un jour visitant une Exposition à Montauban organisée sous la houlette de Paul Duchein. J’y vois une œuvre qui aussitôt m’attire : un Patot ! Il faut vous dire qu’à l’époque je découpais des bouchons de liège pour composer des Tableaux, sortes de saynètes baroques et improbables qui me semblaient à moi-même étrangères.

Cette unique œuvre de Claude Massé au milieu de l’immense musée Ingres suffit à mon bonheur.

S’ensuivit une correspondance.

Avec des hauts. Et des bas.

Je dois avouer que le demandeur, c’était moi. Demande d’article pour la Revue de la Création Franche, demande de renseignement sur ses souvenirs concernant Dubuffet, sur son père, leurs correspondances… Car avant d’aimer les œuvres du fils, j’avais dévoré celles du Père, bien qu’il me semble que Ludovic Massé était fort peu lu en cette fin des années soixante. Mais j’avais eu la chance que mon propre père ait aimé Le Mas des Oubels comme l’atteste encore sa signature figurant sur la page de garde du volume fatigué de la Collection Séquana, car seuls les ouvrages qu’il avait relu avec plaisir portaient cet ex-libris. De ce fait d’autres titres de Ludovic Massé, publiés par L’Amitié par le Livre si je me souviens bien, figuraient sur d’humbles rayonnages. Avec le recul du temps, je découvre d’étranges points communs entre mon père et l’auteur du Vin Pur : l’intransigeance républicaine n’est bien souvent que le masque qui canalise un bouillonnement libertaire…

Mais ici, c’est de Claude Massé qu’il s’agit ! Eh ! Certes ! Mais n’étant pas un critique d’art professionnel, on m’excusera, je pense, de rechercher sous les yeux de mes lecteurs le pourquoi de cette émotion qui m’a saisi devant les Patots de Claude Massé. Nous autres, qui ne sommes pas des « artistes bruts » au sens authentique donné à cette expression par Jean Dubuffet, nous prétendons rompre avec toute filiation de l’art « officiel » et avec « l’Asphyxiante culture ». Et, de surcroit, nous nions bien souvent être véritablement « pères de nos œuvres » selon la formule consacrée. Cette dénégation n’est-elle pas le signe qu’il nous a fallu accomplir, et le parricide, et le travail du deuil ?

Reste ce point commun réel entre Claude Massé et moi : le liège. Et celui qui n’a pas travaillé ce matériau ne sait pas de quoi l’on parle. Un Gironella le sait encore, lui. Aujourd’hui, Claude Massé. Comment est-il possible de rendre si expressifs tant de personnages ? De les individualiser comme dans une caractérologie infinie ?

Est-ce l’habitude de travailler une matière si tendre et si rebelle qui a fourni ces collages/découpages/entrelacs présentés maintenant ? À moins que la gestuelle répétitive ne joue aussi son rôle ?

J’ai plaisir encore à trouver une filiation imaginaire entre les enveloppes décorées de découpages formidablement inventifs de Pierre Pascaud, celles d’Alain Pauzié, et de Claude Massé. En cette époque où explose un « Mail Art » de commande et de pacotille, un mouvement « collagiste » tout azimut, il est bon de trouver quelques repères au delà des modes. Claude Massé, grand demi-frère lointain, en est un. Je ne puis lui rendre plus grand hommage.

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Danielle Le Bricquir, mythe impalpable

DANIELLE LE BRICQUIR, MYTHE IMPALPABLE

Dès ma première rencontre avec son œuvre je me suis trouvé en communion. Ce qui me fait plaisir c’est que toutes les personnes amies qui, depuis, ont rencontré à Cahors Danielle Le Bricquir me demandent systématiquement de ses nouvelles. Mais la pure subjectivité peut-elle s’ériger en critère esthétique ? Eh certes ! Car on confond trop souvent celle-ci avec le pur copinage, le renvoi d’ascenseur, l’écrit de complaisance… Pour moi, un des critères de sélection relève de l’empathie, de l’identification affective – et sensible – et cependant distanciée, distance sans laquelle l’émotion n’aboutirait qu’à l’hagiographie.

Évidemment à cela s’ajoute d’autres critères intellectuels, culturels et historiques : Art Brut ? Neuve Invention ? etc. Sans parler de la création d’un univers mental et plastique plus ou moins original et singulier.

L’art de Danielle Le Bricquir est à son image : fragile et immémorial. Ses statuettes haussent l’événement quotidien à hauteur d’un mythe & les aléas de la vie au niveau d’une geste légendaire. Voyez cette foultitude de personnages dont chacun existe d’une vie propre. Ils expriment comme dans un imagier d’autrefois toute la gamme des sentiments, des désirs,des passions. Chaque saynète grouille de pulsions, d’angoisses, de meurtrissures.

La fragilité des matériaux est à la mesure de la dureté des temps. Contemplant cette théorie de statuettes furieusement inventive, on ne peut s’empêcher de penser à ce propos d’Alain : « Il n’est pas de vrai bonheur sans une pointe d’angoisse ».

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Pierre Pascaud : Seules les tempêtes connaissent leurs noms

Seules les tempêtes connaissent leurs noms

Un conte de Pierre Pascaud

Une valise à la main, l’homme et la femme sont arrivés à l’aube, mystérieux fantômes vêtus d’une ample voilure blanche tenant du sari et de la djellaba. Ils glissaient silencieusement parmi les ombres de fin de nuit. Ils s’arrêtèrent sur la place. La nouvelle ne tarda pas à se faufiler de maisons en maisons. Bientôt presque tous les habitants entouraient les étranges visiteurs qui se tenaient immobiles, muets, leurs yeux bleus flottant à la surface d’un songe de source vive. Dans la foule, l’inquiétude fit bientôt place à la curiosité.

– Qui êtes-vous ? demanda le maire.

– Nous ne sommes que nous-mêmes, et seules les tempêtes connaissent nos noms.

– Ce sont peut-être des illuminés évadés d’un asile psychiatrique…, suggéra quelqu’un.

– Ou bien des sorciers…, avança un autre.

– En vérité, dirent d’une seule voix les visiteurs, nous étions jadis des imagiers de l’enfance, mais, maintenant que l’incendie menace même les plumiers, nous sommes devenus annonciateurs de purification et semeurs de division. Alors ils sortirent de leurs valises des pinceaux, ainsi que des pots de peinture, d’où s’envolèrent d’innombrables corbeaux qui se posèrent sur toutes les antennes de télévision.

– Voici venu, dit la femme, le temps d’agonie des écrans de turpitudes et de mensonges.

– Mais de quoi vous mêlez-vous ? grogna le maire.

– De l’authenticité ! répondit l’homme, en jetant dans l’azur les pinceaux qui n’en finissaient pas de surgir de sa valise, puis dessinaient dans le ciel de gigantesques champignons de brouillard.

C’est alors que la femme attira vers elle celui que le village appelait Agnus, à cause de son innocence angélique.

– Vous n’avez pas le droit de nous enlever cet enfant, protesta le maire. Bien qu’il soit faible d’esprit il ne nous en est pas moins utile pour nettoyer les caniveaux.

Sourds à ces propos réprobateurs, les visiteurs s’élevèrent dans l’air avec Agnus, qu’ils tenaient par la main, et que le vent habilla de feuilles d’or.

Bouche bée, les habitants ne disaient mot.

L’homme clama d’une voix puissante : « Il nous fallait absolument sauver l’homme authentique. c’était un ordre et une nécessité afin que le monde soit débarrassé de ses scories et que, de toutes les œuvres d’art, seuls soit sauvegardés les dessins inventés en secret avant la re-naissance. »

Brusquement une lueur intense souda les paupières des corrupteurs cupides, gribouillant leur vanité sur les estrades de foire, où grouillaient les gonocoques et les staphylocoques de leur lubricité. C’est alors, et alors seulement, que l’entrée des cavernes fut de nouveau gardée par des dragons.

Pierre Pascaud

Gazogène n°16

Grégogna, créateur pluriel

Grégogna, créateur pluriel

par Jean-François Maurice

Notre première rencontre avec Grégogna à Pézenas fut l’occasion d’un pèlerinage sur les ruines de la digue de gros rochers qu’il avait entièrement peinte, sur plusieurs centaines de mètres.*

Hélas, l’administration, ayant décidé l’élargissement de la route sans véritable raison, celle-ci conduisant au dépôt d’ordures ! envoya ses bulldozers qui jetèrent la digue vers la mer une nouvelle fois sans raison puisque de l’autre côté se trouvait une large bande de terrain vierge bordée par la voie ferrée, espace qui comme de bien entendu ne fut pas touché !

Nos lettres et pétitions diverses ne reçurent aucune réponse… Grégogna ne baissa pas les bras et continua, au milieu de mille difficultés, son œuvre multiforme.

Papiers mâchés ou papiers déchirés, papiers collés ou décolorés, marionnettes ou poupées bourrées, tapisseries ou tissus enduits, peintures acryliques, huiles, gouaches et que sais-je encore, boites de conserves rouillées, vieilles ferrailles, zinc, étain, cuivre et laiton… Tout est bon à Grégogna, un des créateurs parmi les plus inventifs qu’il m’ait été donné de rencontrer.

Le résultat de son travail est à la mesure du personnage : une allure de Don Quichotte, une prestance de Condotière de la création, et face à son œuvre, une simplicité, une franchise, et une modestie exemplaire.

Faut-il ajouter qu’il a le cœur sur la main et le culte de l’amitié ? Toutes choses qui dans le monde de l’art officiel lui ont valu, on s’en douterait, quelques déboires et déconvenues !

Mais cela n’altère pas le climat de son œuvre : férocement critique parfois mais tempéré d’humour ; ironique et caustique mais teinté d’autodérision… caricatural mais ludique, Grégogna n’oublie jamais que les personnages dérisoires qu’il met en scène n’en restent pas moins proches de nous, humains, trop humains…

* Entre Frontignan et Sète.

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Précisions…

PRÉCISIONS

sur Gazogène

La revue Plein Chant dans son numéro 57/58 a employé à propos de Gazogène l’adjectif « hétéroclite ». Certains ont pu penser qu’il y avait là quelque connotation péjorative. Quant à nous, nous ne pouvons que reprendre avec plaisir un tel jugement ! Car, que dit le Dictionnaire ? « HÉTÉROCLITE. Qui s’écarte des règles de l’art : bâtiment hétéroclite. Fait de pièces et de morceaux ; bizarre : amalgame hétéroclite. »

Cette définition nous va comme un gant car, au sens propre, c’est ainsi que Gazogène est fait !

En 1947 Jean Dubuffet écrivait à Jacques BERNE : « … Ce à quoi on aspire-c’est à quelque chose qui serait probablement mal foutu, informe, maladroit, plein de fautes et de zigzags, comme tout ce qui débute, mais qui aurait de la vitamine, de la vitamine propre, du terroir propre, et qui prendrait fièrement la mer sans pilote à bord. Ça se pourrait bien que ça soit dans ces villes de province que prennent un de ces jours naissance des mouvements comme ça… » (Lettre d’un portraitiste à un scorpion, L’Échoppe, 1993).

Nous espérons qu’il y a un peu de ça dans Gazogène !

Au risque de me répéter, encore quelques précisions :

Gazogène n’est pas une « revue » au sens propre, n’est l’émanation d’aucun groupe, d’aucune structure, d’aucune association et n’a, de ce fait, de compte à rendre à personne.

Au départ, Gazogène ne devait être qu’un petit opuscule distribué aux amis et relations. Ce sont ses destinataires qui, par leurs envois, en ont fait un support, une « revue ».

Son titre est déjà un refus de tout concept. Ce qui n’implique nullement l’amnésie de ses origines ! Tout d’abord DADA ! (La revue Manomètre, dadaïste ET provinciale, nous revient en mémoire)

Avec DADA c’est tout un courant subversif et libertaire, anarchiste individualiste, c’est aussi le pacifisme et la compassion pour tous les exclus, les suicidés de la société : Cravan ou Vache, Crevel. Mais aussi Le Facteur Cheval ou Picassiette.

Dois-je avouer que, si j’ai lu avec intérêt les écrits Surréalistes, j’étais aux antipodes quant à leur forme narcissique et ampoulée ?

Comment de telles idées ont pu s’exprimer d’une façon si classique ; que dis-je : si rhétorique, si Cicéronnienne, allitération comprise ! Je n’ai pu en avoir idée que grâce au Mai 68 de mes vingt ans quand des idées subversives qui portent encore aujourd’hui leurs effet bénéfiques s’exprimaient dans une langue de bois, le plus souvent, à l’effet fort comique. Rétrospectivement !

À cette même époque, je découvrais Asphyxiante Culture de Jean Dubuffet, mais également, et pêle-mêle ,les auto-constructeurs, les communautés, la Beat-Génération et j’en passe et des meilleurs !

Jamais je ne crois avoir démérité dans cet effort de vivre autrement. Certes, j’ai des regrets, des occasions manquées, des ruptures malencontreuses, des blessures secrètes, des propos outranciers, mais rien qui à mes yeux est lâcheté ou abandon…

Les créateurs présentés ici sont le reflet non pas de mon éclectisme mais des différentes facettes de ma sensibilité, des différentes formes de la création que j’aime. Une succession d’éléments constitutifs, peut-être, d’un authentique « Art Brut » aujourd’hui disparu ?

On remarquera également que Gazogène consacre une part de ses pages aux littératures marginales, que ce soit la littérature prolétarienne ou les correspondances plus ou moins intimes. Sans juger de la qualité de ces textes, j’ai voulu donner une place à des écrits le plus souvent exclus des circuits officiels de la littérature.

Enfin, Gazogène fait une place à ce qu’il est convenu d’appeler « art populaire », au modeste art élémentaire trouvé le plus souvent au bord des routes, au fond des jardins, dans l’anonymat des banlieues… Cet amour des créations populaires va même jusqu’à englober les manifestations de la dévotions : croix de chemins, sanctuaires ruraux, oratoires oubliés…

Cette diversité d’intérêts n’est donc qu’apparente n’en déplaise aux esprits chagrins !

Place maintenant aux différents créateurs exposés : ils vont de l’art brut au surréalisme en passant par l’art naïf, l’art singulier, la neuve invention, la création franche… etc., mais surtout : la création, la vraie, la neuve, l’inventive, l’unique, la singulière, la populaire, la marginale, la médiumnique, la libertaire ; .. la création quoi !

Jean-François Maurice

Gazogène n°16

Peindre l’artichaut : Michel Julliard en campagne

Peindre l’artichaut : Michel Julliard en campagne

par Jean-François Maurice

Mon premier exercice d’Art Brut remonte à fort longtemps; c’était à Handaye dans le début des années cinquante. Nous y étions seuls avec mon père et mon frère, car notre mère était à la clinique où elle accouchait d’un frère, hélas mort-né. Ce jour-là, nous avons, mon frère et moi , repeint tous les artichauts du potager de l’hôtel, non en noir car nous n’avions pas cette couleur, mais en marron et rouge minium.

Je dois faire cet aveu : Michel Julliard est pour moi comme ce frère en peinture que je n’ai pas connu. Sans doute est-ce pour cette raison que je me sens si bien dans sa vieille maison du Mas de la Prade dans le Sud Aveyron avec sa compagne et ses enfants. Si sa peinture était nulle, je n’en parlerai pas ! Or je suis tombé dedans dès le premier jour. Tout ça pour dire qu’en matière de création la subjectivité, toujours, joue à plein -transformant ainsi peut:être le plaisir en jouissance…

Pour ces raisons, je n’ai jamais assimilé le travail de Michel Julliard à une quelconque « Figuration Libre » même si un regard superficiel peut le faire. Chaque œuvre de Michel Julliard est comme un Ex-Voto contemporain : il raconte une histoire, il dénonce un abus, il préfigure une solution. Chaque tableau raconte en effet une histoire : histoire de couple ou histoire de fesses, tableau de mœurs ou histoire d’actualité… Mais toujours sous l’angle d’une réflexion plus que d’une dénonciation; aucune complaisance à attendre pour le viol, la violence, l’obscénité gratuites. À sa façon Michel Julliard est un moraliste : la forme doit~être liée au fond et aucune complaisance n’est acceptable sous prétexte d’une gratuité de l’art.